王成树研究组揭示白僵菌偏好感染不同昆虫寄主的作用机制

2025年11月13日,PNAS期刊在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王成树研究组题为“A binary-distributed effector modulates fungal host preference for drosophilids by targeting a lineage-specific immune factor”的研究论文,揭示了球孢白僵菌不同菌株偏好感染不同昆虫寄主的作用机制。

病原菌的不同菌株对同一寄主常表现出显著的致病力差异,这种现象广泛存在。然而,菌株寄主偏好性的形成与作用机制多不明确。球孢白僵菌已经被广泛应用为环境友好的真菌杀虫剂,针对不同靶标害虫,大规模筛选、应用高毒力菌株是害虫高效防治的重要保障。

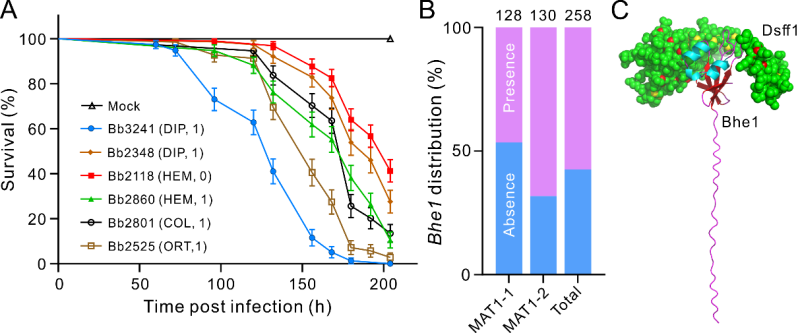

在前期白僵菌种群遗传研究的基础上(ISME J, 2020),他们针对近300个球孢白僵菌菌株按原始分离寄主、以昆虫目为单元进行分组,基因组关联分析表明:初始分离自双翅昆虫的菌株基因组存在两个异常位点(outlier)。进一步针对不同位点编码基因进行基因缺失及生物测定,获得显著影响白僵菌感染蝇类昆虫的潜在效应子基因Bhe1,该基因不仅在不同菌株中存在有无的二元分布特征,编码蛋白也存在长度差异。Bhe1基因缺失突变株感染双翅目的蚊虫及其他目昆虫的毒力不受影响。

以Bhe1为诱饵进行文库筛选,获得并验证表明,Bhe1同果蝇属特异的功能未知蛋白Dsff1 (drosophilid-specific factor against fungi )互作,该基因受Toll信号途径调控,干扰Dsff1会显著影响果蝇抗真菌感染的能力。进一步以Dsff1为诱饵,筛选及验证证明,Dsff1同果蝇Bbd蛋白互作,后者为辅助抗菌肽分泌的关键因子。针对Dsff1和Bbd干扰品系被感染后的血淋巴进行质谱分析表明,与突变品系中的抗菌肽基因表达水平显著上调相反,胞外抗菌肽水平显著下调。证明Dsff1作为Bbd的辅因子,共同调控抗菌肽的分泌。使用Bhe1突变株感染Dsff1干扰品系的死亡率与对照无显著差异;在不含Bhe1基因的菌株中表达Bhe1则提高了菌株对果蝇感染毒力,证明Bhe1与Dsff1的对应互作关系。

该研究成果证明,球孢白僵菌不同菌株中有无分布的效应子作用于蝇类昆虫特异的新型免疫因子、抑制抗菌肽分泌,该基因的有无决定了菌株针对蝇类昆虫的低效或高效杀虫活性,即寄主偏好性。论文成果为高效杀虫菌株的筛选与应用提供了理论支撑。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心与上海科技大学联合培养博士生罗玉娟和已毕业博士盛馨露同学为论文共同第一作者,研究组韦东翔、宋双秀、陈晨、吴鸿韵同学及尚俊梅助理研究员参与了部分研究工作,王成树研究员为论文通讯作者。感谢詹帅研究员帮助指导工作。该研究得到国家自然科学重基金委创新群体、重点项目及国家重点研发计划等项目资助。

原文链接:www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2518127122

不同球孢白僵菌菌株寄主偏好性的形成与其是否编码Bhe1效应子相关。