詹帅研究组合作揭示尺蠖黑化的平行演化机制

2025年10月24日,National Science Review在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心詹帅研究组与中国农业科学院茶叶研究所、安徽农业大学等单位合作完成的题为“The genetics and evolution of moth melanism in the absence of strong natural selection”的研究论文。该研究针对茶尺蠖黑化现象开展遗传和生态水平的整合研究,揭示了蛾类昆虫黑化现象的平行演化机制以及黑化现象对茶尺蠖种群分布的生态影响。

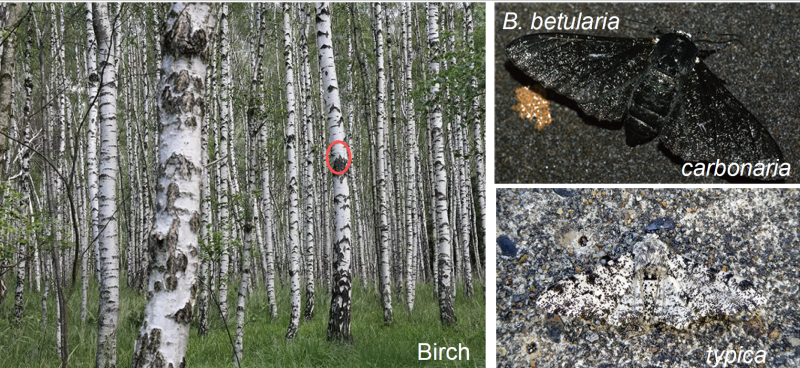

昆虫的体色变异在自然界中非常普遍;其中,通过拟态、伪装等躲避天敌捕食所获得的竞争优势是驱动体色变异发生与演化的主要驱动力之一。英国桦尺蠖的“工业黑化”是教科书般的自然选择例证之一:桦尺蠖成虫(桦尺蛾)栖息在桦树等树干上,灰色型桦尺蛾与树皮以及树皮上的地衣颜色接近,可有效避免被天敌捕食(图1);工业革命之后,树干被煤烟熏黑,灰色型不再与树干“融为一体”,而黑色型桦尺蛾的比例在工业污染区急剧增加。桦尺蛾黑化背后的分子机制近年来随着分子生物学和组学技术的发展,逐步得到解析(van’t Hof et al. 2016等)。鳞翅目昆虫种类众多,蛾类昆虫占近90%;但除桦尺蛾外,其它蛾类昆虫的黑化现象,特别是在其它生态场景下的黑化机制仍不清楚。

茶尺蠖(Ectropis grisescens)是我国及东亚地区危害严重的茶树害虫。在田间,茶尺蠖成虫(茶尺蛾)具有灰色型和黑色型两种色型。与桦尺蛾的“开放式”栖息场景不同,在茶园生态系统中,低矮的茶树因为密集种植、树叶遮蔽等,无论是灰色型还是黑色型的茶尺蛾,其躲避天敌的效果都“收效甚微”(图2)——文献中亦罕有关于鸟类等捕食茶尺蠖成虫的记录。因此,该系统提供了一个可以在缺乏强烈自然选择(躲避天敌)的情况下,探究黑化现象如何受到其它生态因子共同影响的独特研究模型。

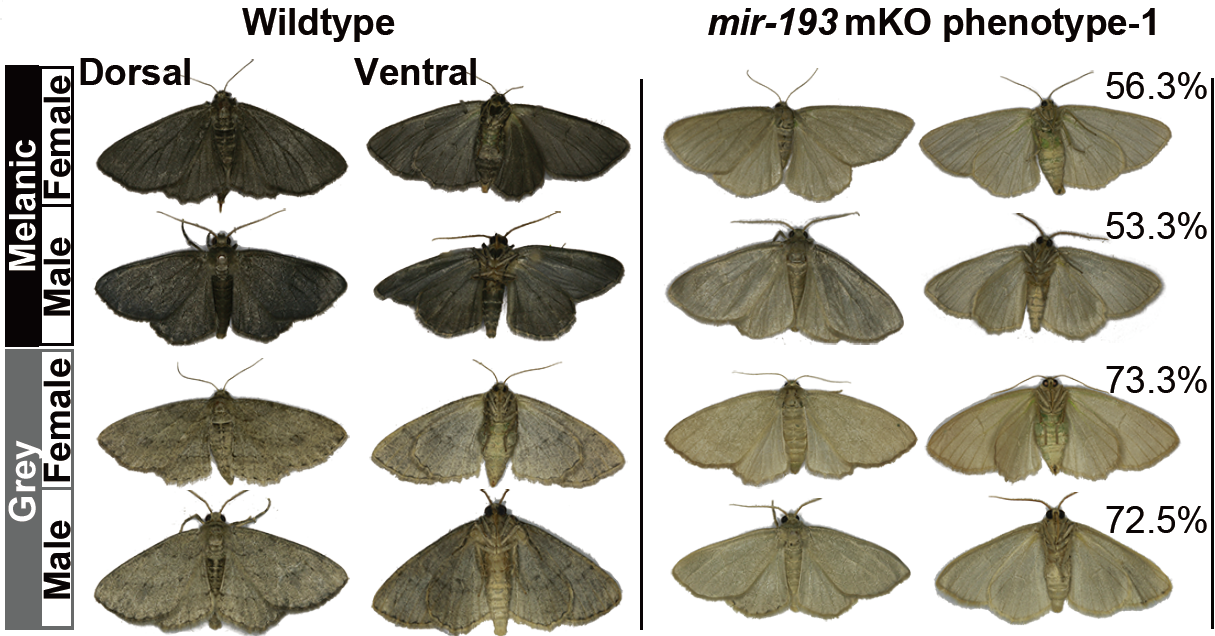

在分子水平,通过开展经典遗传学和群体基因组学分析,研究团队发现我国不同地域茶尺蠖种群的黑化位点均发生在Cortex基因座的附近,与远在万里之外的英国桦尺蠖的黑化位点高度同源,但彼此系多次独立起源;提示该基因座是蛾类昆虫黑化的“热点区域”。此外,本研究通过基因编辑等手段,首次在蛾类昆虫中证实了在该热点区域内发挥核心功能的也是先前在蝴蝶中发现的隐藏其中的非编码RNA(mir-193;Tian et al. 2024)(图3)。

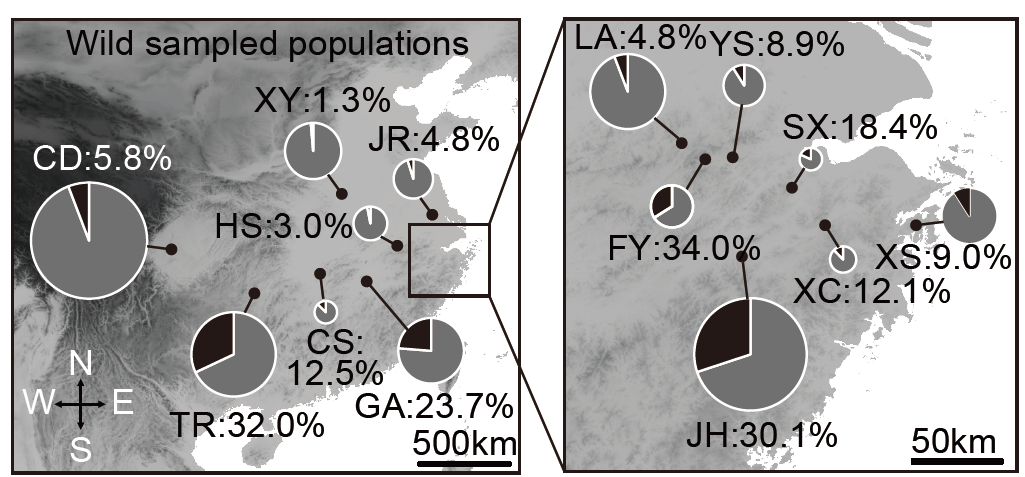

在生态水平,基于多年、不同地区的田间调查,研究团队发现:虽然黑色型在遗传上相较于灰色型为显性性状,但黑色型茶尺蛾总体上在野外维持在一个相对较低的比例,特别是在北方地区比例更低(图4)。基于进一步的行为实验,研究团队发现黑色型相较于灰色型茶尺蛾在常温下呈现一定程度的繁殖力劣势,而该劣势在高温下得到缓解。研究推测:茶尺蛾因为Cortex基因座(mir-193附近)的频繁变异,黑化现象反复出现,而黑色种群的比例在野外受纬度适应性和繁殖力等因素共同影响。本研究为理解基因组变异热点区域如何频繁驱动非适应性表型的演化、并塑造生物多样性提供了新见解。

分子植物科学卓越创新中心詹帅研究组围绕昆虫适应性演化,近年来在纬度和季节性适应方面取得系列进展(Nature 2014、Cell Reports 2022、Science Advances 2024、Science 2025等)。本研究在揭示尺蠖黑化作用机制的同时,建立了黑化现象与纬度适应的关联。研究组博士后刘永健为本论文的第一作者,研究组已毕业博士生潘云洁和西北农林科技大学曹阳慧教授为论文的共同第一作者,詹帅研究员为共同通讯作者。中国农业科学院茶叶研究所肖强研究员(论文共同通讯作者)及团队成员王志博、葛超美等为本研究在实验材料和田间调查等方面提供了关键支持;安徽农业大学王耀辉教授(论文共同通讯作者)为本研究的功能验证做出了重要贡献;研究组成员李贵云、刘晓静、房刚奇博士等也参与了本研究。研究得到国家自然科学基金委和中国科学院项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf441

图1:“工业黑化”桦尺蛾的“开放式”生态场景。(Photo credit: Silver birch, AJC1, and Ben Sale on Wikimedia Commons CC BY-SA).

图2:茶园生态系统中,茶尺蛾的体色变异对于“伪装”带来的躲避天敌优势不明显。(注:该物种近年来又被学界定名为灰茶尺蠖,为与灰色型茶尺蠖区分,本文延用茶尺蠖通称)

图3:通过基因编辑对黑化位点内的关键非编码RNA(mir-193)开展功能验证。

图4:田间调查显示黑色型茶尺蛾在自然界维持较低比例,且受纬度分布影响。