王成树研究组揭示病原真菌双重靶向关键免疫因子而广谱杀虫的作用机制

2025年10月20日,Advanced Science期刊在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心王成树研究组题为“Dual Disruption of the Immune Cytokine Spätzle Facilitates Fungal Infection of Diverse Insect Hosts”的研究论文,揭示了绿僵菌通过双效应子挟持昆虫寄主免疫的关键细胞因子而广谱杀虫的作用机制。

不同种类的绿僵菌感染昆虫寄主的范围不同,其中广谱杀虫绿僵菌,如罗伯茨绿僵菌和金龟子绿僵菌等能够感染不同目、上百种以上的昆虫,除了G-蛋白偶联受体介导寄主识别外,广谱杀虫绿僵菌如何拮抗不同昆虫中既保守又高度分化的免疫因子仍不清楚。

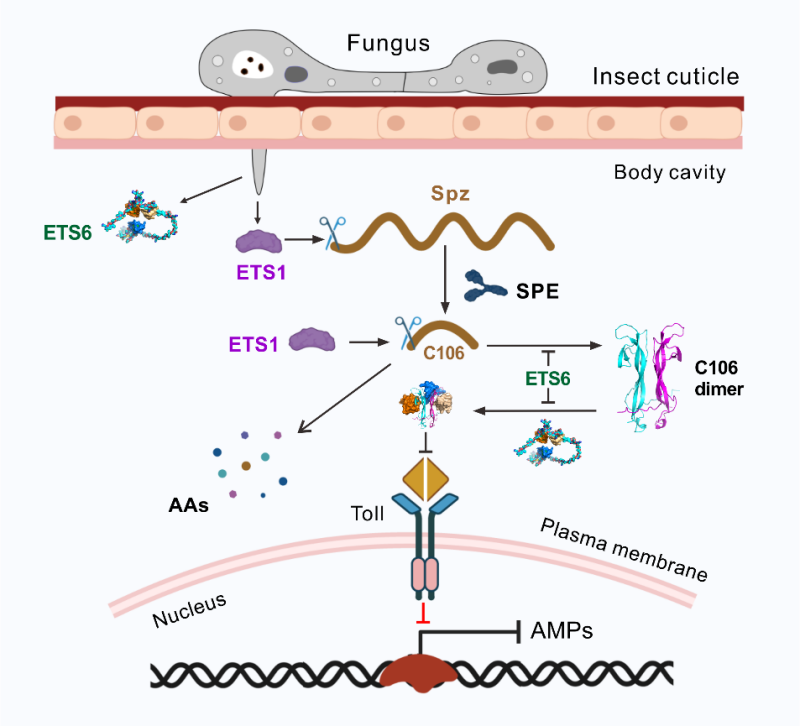

昆虫抗真菌免疫应答主要为Toll信号途径,其中跨膜Toll受体的特异性配体Spätzle是介导胞外免疫识别信号到胞内应答、表达抗菌肽的关键细胞因子,其成熟形式为C-末端的106个氨基酸(C106),通过形成二聚体与Toll受体结合。基于病原菌—宿主“军备竞赛”(arms race)式互作理论,他们使用 果蝇Spätzle蛋白为诱饵,筛选罗伯茨绿僵菌感染昆虫不同时期构建的cDNA文库,获得9个潜在的互作蛋白ETS1-9。

进一步通过酵母细胞的正反向双杂,以及蛋白水平的互作验证,证明绿僵菌M28家族的金属蛋白酶ETS1和功能未知的ETS6同Spätzle及C106均存在互作。生化功能等验证表明,氨肽酶ETS1可降解Spätzle和C106;昆虫免疫应答可上调、“补偿”表达Spätzle,但ETS6可阻止C06二聚化,又可挟持、阻止C106二聚体同Toll受体结合,从而显著抑制抗菌肽表达。有意思的是,不同昆虫的Spätzle/C106氨基酸序列高度分化,但不同昆虫甚至非昆虫无脊椎动物的C-末端成熟配体形成结构高度相似的二聚体结构,ETS1和ETS6可同样作用于不同昆虫的免疫配体,从而表现出广谱杀虫活性。

该研究成果首次证明病原真菌在感染过程中可分泌多个效应子作用于昆虫关键免疫因子的多对一“基因对基因”互作现象,也为理解病原真菌广谱杀虫机制提供了理论支撑。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心博士后宋双秀为论文第一作者,研究组李士琴、罗玉娟、韦东翔、尚俊梅、吴鸿韵同学,以及詹帅研究组房刚奇博士后等参与工作,王成树研究员为论文通讯作者。该研究得到国家重点研发计划及国家自然科学基金委员会创新研究群体项目和国家自然科学基金重点项目等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202513075

图 1. 绿僵菌分泌两种效应子双向抑制昆虫免疫配体的调控机制。