黄金泉研究组揭示棉花萜类防御代谢流的重定向机制

2025年10月20日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心黄金泉研究组在Nature Communications杂志在线发表题为"A dirigent protein redirects extracellular terpenoid metabolism for defense against biotic challenges"的研究论文。该研究系统阐明了植物天然产物生物合成过程中代谢流空间重定向的分子机制。研究发现,引导蛋白与醛酮还原酶可形成功能复合体,截流棉酚生物合成途径的关键中间体半棉酚,并在棉花绿色组织中将萜类代谢流重定向生成半棉酚酮和杀夜蛾素。该代谢重定向机制有效增强了植物对多种生物胁迫的化学防御能力,为深入理解植物防御性代谢网络的动态调控提供了新的理论基础,也为作物抗病虫育种及天然产物的代谢工程改良提供了重要思路。

棉花是全球最重要的经济作物之一。为了抵御昆虫取食和病原侵染等多种生物胁迫,棉花在长期进化过程中形成了高度复杂的化学防御体系。其中,萜类化合物作为关键特化代谢产物(Specialized metabolites),具有显著的抗病虫活性,在植物防御过程中发挥着核心作用。

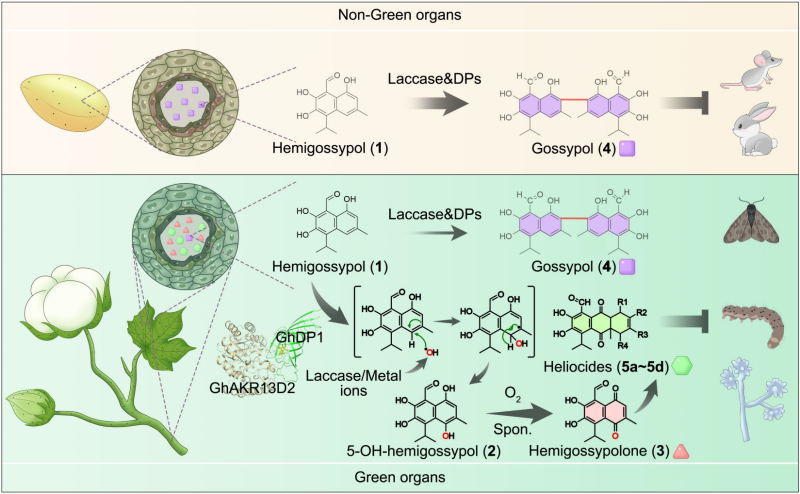

在棉花中,一系列以半棉酚(Hemigossypol)为核心前体的萜类防御物质——包括棉酚(Gossypol)、半棉酚酮(Hemigossypolone)和杀夜蛾素(Heliocides)——构成了一个复杂的化学防御网络。这些化合物在不同组织中呈现出高度的空间分布特异性:棉酚主要积累于非绿色组织(如根和种子)中,而半棉酚酮和杀夜蛾素则主要分布于绿色组织(如叶和茎)中。这种组织特异性的代谢分布模式反映了植物对资源与防御平衡的“最优防御”策略。然而,棉花如何在分子层面上精确控制萜类代谢流的组织特异性分配,以及如何在细胞外环境中实现代谢流的动态重定向,其精确调控机制一直是未解之谜。

本研究通过多组学整合分析,鉴定出两个关键蛋白——GhDP1和GhAKR13D2,它们在棉花绿色组织中协同调控萜类防御代谢流的重定向。研究发现,在氧化条件下,GhDP1与GhAKR13D2可协同催化半棉酚的羟基化反应,生成中间体5-羟基-半棉酚,并进一步经自发氧化形成半棉酚酮。这一反应途径有效引导代谢流从棉酚合成转向更具防御活性的半棉酚酮及其衍生物杀夜蛾素的生成。

功能研究表明,GhDP1敲除导致棉花无法再产生半棉酚酮和杀夜蛾素,而是在绿色组织中积累了大量棉酚,因此对多种生物胁迫(包括多种病原真菌与植食性昆虫)的敏感性显著增强。这一结果表明,GhDP1与GhAKR13D2在调控防御相关萜类化合物合成中发挥关键作用,是棉花应对外界胁迫、维持代谢平衡的核心调控因子。

值得强调的是,引导蛋白长期以来被认为主要参与酚类化合物的立体选择性二聚化反应,本研究首次揭示了其全新的生化功能——引导蛋白可与醛酮还原酶形成稳定复合体,介导萜类化合物的细胞外羟基化反应。通过在细胞外环境中催化半棉酚酮和杀夜蛾素的生成,GhDP1与GhAKR13D2为棉花构筑了一道额外的化学防御屏障,显著增强了其抵御病原侵染与害虫取食的能力。

总之,该研究不仅揭示了棉花萜类代谢流空间重定向的分子基础,也拓展了引导蛋白的功能边界。该发现为理解植物防御系统的精细调控机制提供了新视角,并为通过基因工程与代谢工程培育高抗作物、开发天然农药提供了新的理论支撑与研究路径。

本研究的第一作者为中国科学院分子植物科学卓越创新中心已毕业博士研究生林嘉玲、在读博士研究生吴文凯和聂贵彬,通讯作者为黄金泉研究员。博士后郭晓祥、助理研究员陈梅及副研究员王凌健等参与了相关实验工作。特别感谢陈晓亚研究员及Cathie Martin 教授在本研究中给予的大力支持。同时感谢辰山植物园李建戌副研究员、昆明植物研究所方欣研究员、烟台新药创制山东省实验室徐宝福研究员和李燕研究员、深圳大学高轶群教授、上海有机化学研究所刘佳鑫副研究员等专家在研究过程中提供的指导与帮助。本研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金及中国科学院青年创新促进会等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64323-z

GhDP1和GhAKR13D2通过重新定向细胞外萜类代谢流来抵御生物胁迫