王四宝研究组在Trends in Parasitology发表Forum论文,系统论述工程化合成菌群在病媒防控与绿色农业中的应用前景

2025年6月28日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王四宝研究员(通讯作者)联合中国农业大学郑浩教授(通讯作者)、中国计量大学叶方源博士(第一作者),在CELL出版社出版的国际寄生虫学权威期刊Trends in Parasitology在线发表了题为“Engineering insect–microbe symbiosis: synthetic microbial communities for sustainable insect management”的Forum论文。

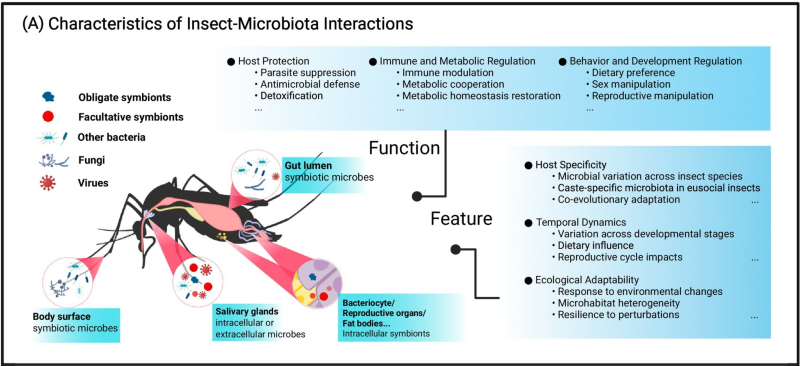

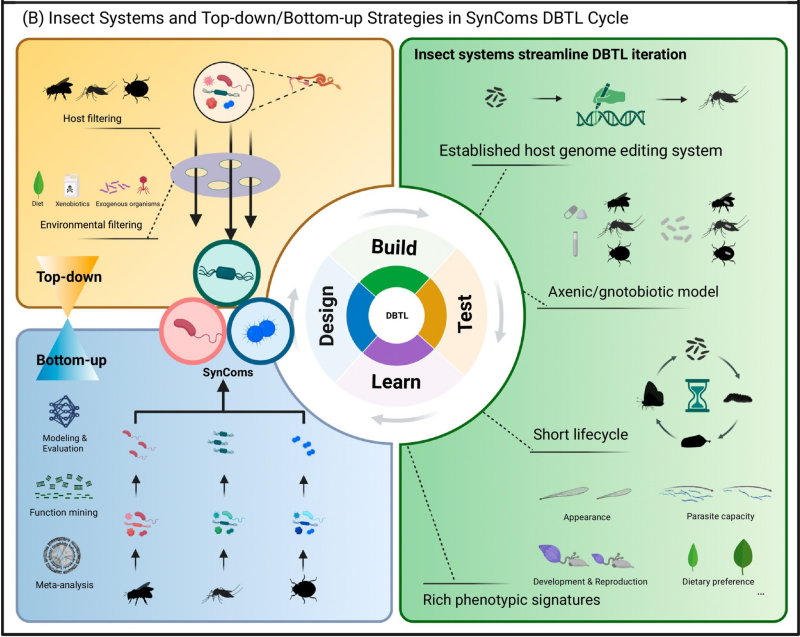

该文章聚焦于昆虫与微生物的共生关系(Symbiosis),提出了利用合成菌群(Synthetic Microbial Communities, SynComs)调控昆虫生理行为、病原抗性和生态适应性的新策略,开辟了相关研究与应用的新思路。文章系统阐述了SynComs在昆虫-微生物共生系统中的关键生态与功能特性,重点探讨了其在宿主功能重塑与增强、群落稳态维持、代谢互补协同以及功能互补提升系统鲁棒性等方面的调控作用。此外,结合昆虫-微生物共生系统的生态复杂性与进化特异性,文章提出了“自下而上(bottom-up)”与“自上而下(top-down)”两种SynCom构建策略,强调多组学数据整合、多尺度系统建模,以及“设计–构建–测试–学习(Design–Build–Test–Learn, DBTL)”迭代优化流程在昆虫共生系统研究与应用中的重要价值。该论文为基于合成菌群的昆虫微生态干预策略开发奠定了重要的理论基础,并为病媒控制、益虫保护、害虫治理及绿色农业的可持续发展提出了新的研究思路和实践框架。

研究背景:

昆虫与微生物在长期的共生进化过程中形成了复杂而动态的互作关系。微生物群广泛定植于昆虫的肠道、体表及其它组织生态位,深度参与宿主的营养代谢、免疫调节、病原抑制及发育调控等多个关键生理过程。近年来,基于合成生物学的单菌株工程化改造技术在增强蚊虫对疟原虫及蚊媒病毒等病原体的阻断能力方面取得了重要进展。例如,王四宝研究团队通过基因工程手段改造肠道共生菌Serratia AS1,使其表达多种抗病原效应蛋白,实现了对疟疾、登革热、寨卡等病原体的直接抑制;郑浩团队利用工程化Snodgrassella alvi调控蜜蜂免疫反应,显著提高其抗病能力。然而,单菌株干预策略在复杂的宿主微生态环境中仍面临生态适应性竞争、功能扩展性受限等挑战。相比之下, SynComs通过集成多株具备互补功能和生态协同效应的微生物成员,展现出更优异的环境适应性、功能多样性和群落稳定性,有望成为实现昆虫微生态精准调控与病媒生物可持续治理的重要研究方向。

主要论点包括:

1. 昆虫微生物共生系统在宿主生理功能调控中具有关键作用。昆虫微生物共生系统在宿主生长发育、免疫防御与病原抗性等生理过程中发挥着不可或缺的调控作用。例如果蝇肠道微生物Lactiplantibacillus与Acetobacter通过代谢协同作用显著增强宿主的病原抵抗力;而蚊虫肠道中产脂肪酶的Serratia ureilytica Su_N1菌株能直接杀灭疟原虫。这些发现凸显了昆虫-微生物共生网络的复杂性与生物学重要性。然而,传统的单菌株干预策略在复杂的宿主微生态环境中仍存在诸多局限,亟需开发更高效、稳定且可控的微生态干预体系。

2. SynComs实现多功能宿主调控的新策略。针对单菌株存在的局限性,作者提出通过整合生态位互补性与代谢协同能力的多株微生物成员,构建功能多样的合成菌群。该策略可同时实现营养重塑、病原抑制以及宿主免疫激活等多重生理调控目标。与传统单菌干预相比,SynComs在生态适应性、功能互补性和群落稳定性等方面表现出更强的鲁棒性和功能扩展潜力,展现了在宿主微生态精准调控领域的广阔应用前景。

3. 双路径策略与DBTL迭代优化助力SynComs的理性设计与功能强化。针对昆虫肠道微生态的复杂性与空间异质性,作者提出了“自下而上”和“自上而下”两种主要的SynComs构建策略。“自下而上”策略基于多组学数据分析与代谢功能解析,筛选具有特定生态位和明确功能的菌株,通过人工定向组装实现功能整合;而“自上而下”策略则基于宿主或环境选择压力,从天然菌群中识别并筛选对群落稳态和宿主功能有积极贡献的关键菌株,并进行定向优化。两种策略可根据研究目标灵活选择或联合应用,并结合DBTL的迭代优化流程,实现对菌群组装、定殖动力学及功能输出的精准调控。基于上述策略,作者进一步提出了适用于昆虫体系的合成菌群设计范式与理论框架,为昆虫合成菌群的理性设计与应用奠定了理论基础。

4. 昆虫微生物共生系统成为SynComs功能验证与宿主互作机制研究的理想模型。文章特别强调了果蝇、蚊虫、黑水虻、蜜蜂等昆虫模式动物在合成菌群研究中的独特优势。这些昆虫模型具有生命周期短、表型多样、易于建立可控微生物状态(如无菌或控菌模型)等特点,并拥有成熟的基因操作工具(如CRISPR/Cas9)和丰富的遗传资源。这些优势不仅有利于开展高通量筛选与定量表型分析,还为精准操控宿主遗传背景与微生物群落结构提供强有力的技术支撑。此外,昆虫模型在多组学数据整合、宿主-微生物信号通路解析、免疫与代谢网络调控机制等等方面也展现出巨大潜力。因此,昆虫模式系统成为验证SynComs生态功能、解析宿主-微生物互作机制以及探索宿主遗传背景对微生态干预效应影响的理想模型,为未来微生物组工程与生态干预策略的开发提供了关键支撑。

创新性与意义:

本研究首次系统性提出将合成菌群(SynComs)策略应用于昆虫微生态重塑,为构建稳健性强、可控性高、功能可预测且生物学效应增强的共生菌干预体系提供了新的理论框架与技术路径。通过人工整合具有生态位互补性与代谢协同效应的多株微生物成员,实现对昆虫微生物共生系统的精准调控,可同时赋予宿主免疫激活、病原抑制、营养代谢干预等多重生物学功能。结合“自下而上”和“自上而下”双路径构建策略,以及DBTL迭代优化流程,构建出功能稳健、可控可预测的微生态干预体系。依托昆虫模型的遗传工具与高通量筛选优势,SynComs为病媒控制、益虫保护及虫媒病阻断等领域提供了一种绿色、可持续的微生态干预新策略。

展望:

文章同时指出,昆虫SynComs应用仍面临多方面挑战,包括菌株遗传改造的技术难度、昆虫肠道微生物群的时空异质性、环境释放过程中的生物安全性评估和监管体系缺乏等问题。为应对这些挑战,作者提出可借助多组学数据整合、人工智能(AI)建模、空间代谢成像以及可编程“自毁开关”等前沿技术手段,进一步提升SynComs的功能稳定性、定殖可控性与生态安全性。随着微生物组学、合成生物学与基因编辑技术的持续发展,SynComs 有望成为虫媒病控制、益虫保护及可持续农业管理的创新驱动引擎,推动昆虫微生态干预策略的转化应用与生态安全实施。

该项工作得到了国家重点研发项目资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.pt.2025.06.003