段成国研究组揭示棉花黄萎病菌与生防细菌互作新机制

2025年7月1日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心段成国研究组于Nature Communications杂志在线发表 “Reduced fungal protein acetylation mediates the antimicrobial activity of a rhizosphere bacterium against a phytopathogenic fungus”的研究论文。

在植物根际土壤中栖息着各种各样的微生物群落,它们在植物的生长和健康中发挥着至关重要的作用。根际有益微生物被广泛用作生物防治剂 (BCA) 来预防疾病。然而,大多数研究都集中在植物如何招募有益微生物或这些微生物如何在植物体内定殖,而对于病原体如何响应BCA的分子机制仍不清楚,深入了解这些机制对于优化BCA在农业实践中的应用至关重要。

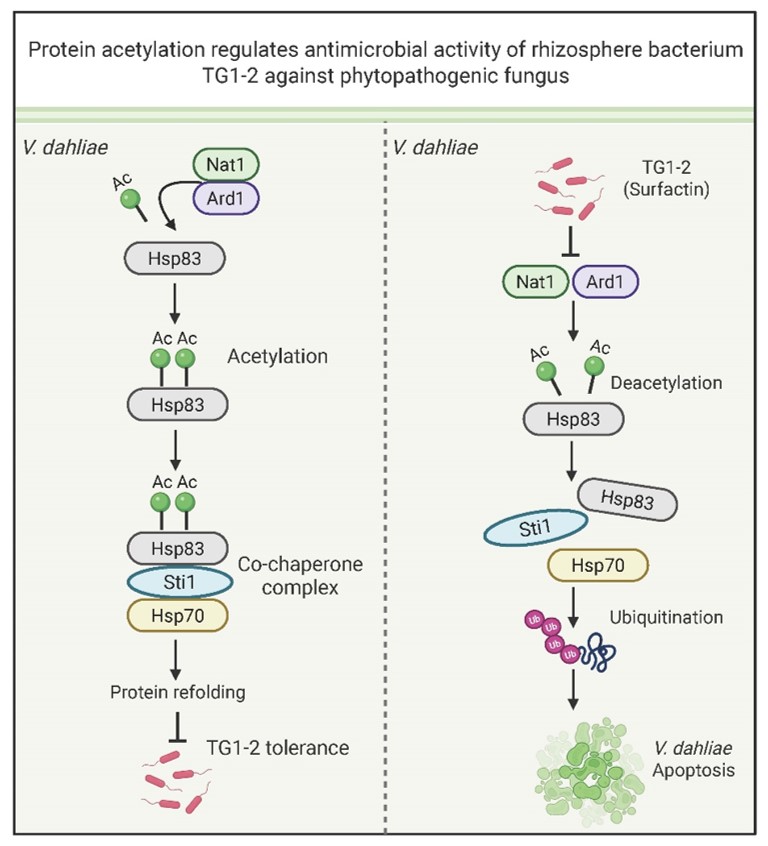

本研究报道了一种根际细菌——解淀粉芽孢杆菌菌株TG1-2,它对多种植物病原真菌和卵菌表现出广谱抗菌活性,代谢组学分析发现其主要抗菌活性物质为表面活性素Surfactin。在该研究中,作者利用棉花黄萎病的主要致病菌——大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)创建了T-DNA插入突变体库,筛选对TG1-2敏感性发生变异的菌株,从中鉴定到NatA乙酰转移酶复合物组分突变体,该突变体对TG1-2的敏感性显著增强,而过表达则表现出相反的效果。作者发现TG1-2能够显著抑制NatA复合物的蛋白积累,进而抑制大丽轮枝菌整体乙酰化水平。

进一步研究发现,NatA复合物促进分子伴侣Hsp83蛋白的乙酰化,而Hsp83的乙酰化促进共分子伴侣复合物Hsp83-Sti1-Hsp70的形成,该复合物对于大丽轮枝菌蛋白质稳态控制至关重要。NatA功能缺失或Hsp83乙酰化破坏会导致共伴侣复合物解离,从而增加蛋白质泛素化降解和真菌细胞凋亡。因此,该研究为深入了解植物病原真菌和根际生防细菌的相互拮抗机制提供了新的见解,为高效生物农药的开发提供了新的靶点和理论基础。

分子植物科学卓越创新中心的助理研究员张英超为论文的第一作者。段成国研究员为通讯作者。分子植物卓越中心博士生詹欣、陈君宇、余定天、中国科学院新疆生态与地理研究所张涛研究员、宁波东方理工大学张惠明教授参与了该研究。该研究得到了中国科学院先导专项和国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60870-7

根际生防细菌通过蛋白乙酰化稳态调控抗棉花黄萎病菌活性的分子机制